取引先の会社に見積書を送る時、宛名の書き方で悩んでしまったという経験をした方も少なくないでしょう。

宛名の使い方を間違えてしまったからといって書類の内容に問題が生じることはありませんが、ビジネスマナーに則った書き方をしているかどうかが会社の信頼を左右することも考えられます。

そこで、ここでは見積書における宛名の書き方について具体例を挙げながらわかりやすくご紹介していきます。

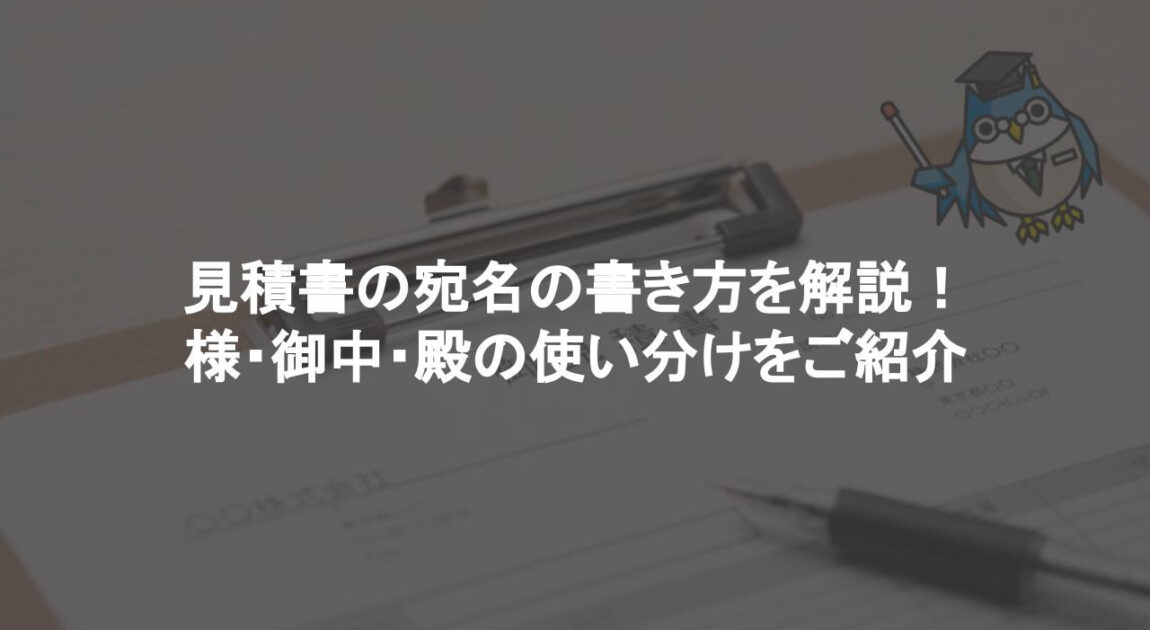

見積書の宛名の書き方

見積書の宛名を正しく記載することはとても重要です。

見積書を誰に宛てて作成したのかわからなければ担当者に届くまでに手間取ってしまいますし、場合によってはまったくの部外者の手元に書類が届いてしまうこともあり得るからです。

ただし、見積書の宛名は会社宛のこともあれば、特定の部署に宛てた場合もあり、さらに担当者個人宛てで送らなければならないこともあります。

その場合、宛名に「御中」を使うべきなのか、それとも「様」や「殿」を使うべきなのかはなかなか難しい問題です。

宛名の使い方は相手によってルールが決まっているので、間違えてしまう前にしっかりとチェックしておきましょう。

「御中」:法人宛

御中は「組織の中のすべての人々」に対する尊敬を表す言葉であり、見積書が会社や団体などの法人宛の場合は「御中」という敬称を用いるのがルールです。

同様に、特定の部署に対して見積書を送付する場合も部署に属する人々すべてに対する尊敬を表す意味から「御中」を使用するのがビジネス上の決まりとなっています。

書き方の例

- 株式会社○○ 御中

- 株式会社△△ 総務部 御中

「様」:担当者宛

見積書の送付先が担当者個人の場合は基本的に「様」という敬称を使います。

なお、担当者宛の場合でも必ず会社名や部署名も合わせて書くようにするのがルールです。

書き方の例

- 株式会社○○ 総務部 鈴木一郎 様

「殿」を使う場合

見積書の送付先が個人の場合には「様」ではなく「殿」を使用することも可能です。

本来はどちらも同じ意味ですが、社会通念上は「殿」という敬称は目上の人に向かって使う言葉というイメージがあるので、同格の相手や目下の相手に「殿」を使ってしまうと違和感を感じてしまう人も少なくありません。

送付先の担当者が明らかに目上の人であるならば「殿」でもかまいませんが、どちらかはっきりしない場合には「様」を使ったほうが無難でしょう。

書き方の例

- 株式会社○○ 総務部 鈴木一郎 殿

連名の場合

連名を用いて複数の相手に見積書を送付する場合は「様」を用いるのがルールです。

ただし、連名の場合は最後にまとめて「様」を記載するのではなく、一人ひとりの名前の後に必ず「様」を記載するのがマナーです。

書き方の例

- 株式会社○○ 鈴木一郎 様

- 田中二郎 様

- 佐藤三郎 様

見積書の送付に関する記事はこちら

見積書の宛名の注意点

見積書の宛名を書く時には注意すべきポイントがいくつかあります。

間違えてしまうと相手に失礼になってしまうこともあるので、しっかりとポイントを押さえておきましょう。

あらかじめ送付先を確認する

当たり前のことですが、見積書の宛名を記載する際は前もって送り先の情報を確認しておきましょう。

たとえば、担当者個人に向けて送付する場合なら、担当者が「どこの部署に所属しているのか」、「フルネームは何か」といったことを確認しておくことで、送り間違いを防ぐことができます。

また、名前の漢字の間違いなどがあると相手に失礼なので、漢字についても必ずチェックしておきましょう。

「御中」と「様」を併用しない

宛名に「御中」と「様」をあわせて使ってしまうのも非常によくあるミスの一つです。

「株式会社○○ 営業部御中 鈴木一郎様」という書き方は、一見するとルールに則っているように見えますし、非常に丁寧な表現に感じますが、ビジネスルール的にはNG表記となります。

「御中」と「様」は併用して用いてはいけないというルールがあるので、この場合は「株式会社〇〇 営業部 鈴木一郎様」と書かなければなりません。

「ご担当者様」と「各位」を併用しない

「ご担当者様」と「各位」も間違った使い方をされることが非常に多い言葉です。

まず、「ご担当者様」という言葉は「担当者がいることはわかっているが、その人の名前がわからない」という場合に使われます。

もしも担当者の名前がわかっているならば、「ご担当者様」という表現は使わずに「名前 様」と書くようにしましょう。

次に「各位」という言葉ですが、これは見積書を送りたい相手が複数いる時に使われます。

連名も複数の相手がいる時に使われますが、一般的には人数が多くて連名で記すスペースがない場合などに各位が使われます。

併用は二重敬語になる

さて、「ご担当者様」と「各位」が間違った使い方をされてしまうのは、両者ともにその表現に尊敬の意味が含まれているからです。

たとえば、たくさんいる担当者に対して「〇〇株式会社 総務部 ご担当者様各位」という宛名が使われることがありますが、これは間違いです。

「ご担当者様」にも「各位」にも尊敬の意味があるため、二重敬語になってしまいます。

この場合、正しくは「〇〇株式会社 総務部 担当者各位」と記載します。

会社名を略さない

宛名を記載する際は、会社名を略してはいけません。

株式会社を「(株)」と略してしまう人がいますが、これはビジネスマナーとして絶対にやってはいけないことであり、必ず正式な会社名を記載するようにしましょう。

会社名が長すぎて一行で書ききれないというケースもあるかもしれませんが、会社名は改行してもかまいません。

見積管理に関する記事はこちら

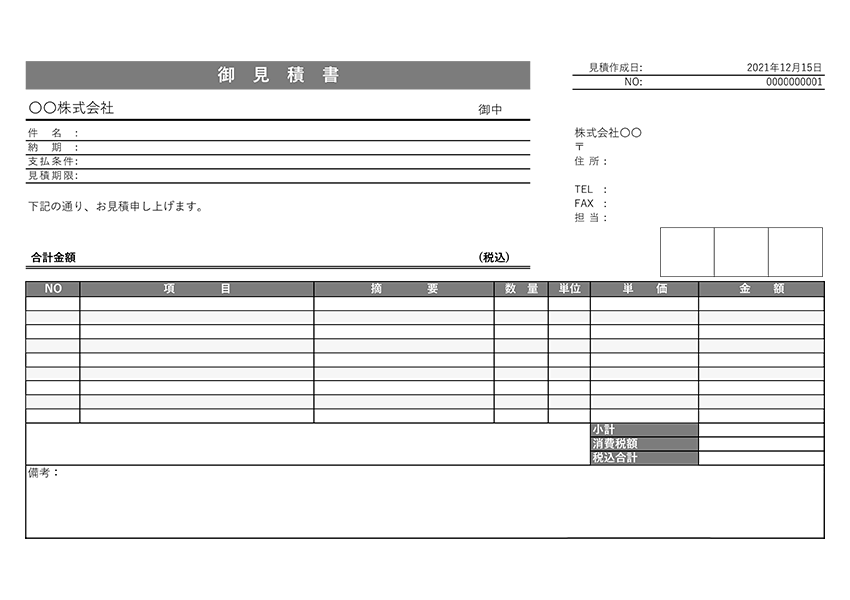

見積書の記載項目

最後に、見積書の記載項目についても確認しておきましょう。

見積書の送り先の宛名

法人名、部署名、担当者名などを記載します。

先ほど述べた宛名についてのルールをしっかりと確認して記入しましょう。

見積書の発行日と通し番号

見積書の発行日と通し番号も記載します。

通し番号は、必須ではないがあると管理が楽です。

見積書を発行する法人名や担当者名の情報

発行者側の情報も忘れず記載しておきましょう。

見積書の有効期限

見積書の有効期限は、トラブルの回避に役立ちます。

時間が経てば見積額が変わるのは当然なので、いつまでこの見積額が有効か、ということを示しておきましょう。

見積金額

見積金額は、基本的に税込の価格を記載します。

見積の内訳

見積の内訳を書いておくことも重要です。

どのような計算で見積金額を求めたのかがわかるよう、商品名、単価、数量などを具体的に記載しましょう。

小計

商品ごとの合計金額や消費税など、小計を記載します。

備考

上記の記載項目以外に、伝えておくべきことがあれば、取引先との齟齬が出ないために、注意書きとして備考に記載しましょう。

見積書の詳しい書き方に関する記事はこちら

見積作成なら『建築・リフォーム業向け管理システム アイピア』

まとめ

ここまで、見積書の宛名について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。

見積書は取引先との良好な関係を構築するための第一歩であり、円滑にコミュニケーションを取るためにも正しいルールに則って作成したいものです。

特に法人名や担当者名の後に使われる「御中」や「様」「殿」といった敬称は間違いやすいので、あらかじめ確認して間違いがないように心がけましょう。

見積の基礎知識に関する記事

- 【建築業】リフォーム工事の見積書の書き方を徹底解説!

- 【建設業向け】見積書に法定福利費を含める場合の作成方法

- 建築業界(リフォーム・工務店向け)の【無料で使える!】見積書エクセルテンプレート集

- 見積書のメールへの返信の仕方とは?例文や注意点を解説!