建築工事費の算出を行う建築積算士は、公共工事や民間工事の入札にも関わる重要な資格です。

就職・転職活動、キャリアアップのために、建築積算士の資格を取得しようと考えている方もいるかもしれません。

そこで本記事では、建築積算士がどのような資格なのかについて解説したうえで、主な仕事内容、資格取得のメリット、2025年度の試験概要などをご紹介していきます。

建築積算士とは

建築積算士(けんちくせきさんし)は、ビルやマンションなどの建築工事の積算を行う専門技術者のことです。

設計図や仕様書などをもとにして、建築に必要な材料の種類や数量、人員工数などを割り出し、工事費全体の計算を行います。

建築積算士が創設されたのは、1979年(昭和54年)です。

公益社団法人日本建築積算協会が認定する民間資格でしたが、1990年(平成2年)に新たな建築積算技術者の資格認定制度が創設されたことで、国土交通省の認定資格となります。

その後、行政改革により大臣認定が廃止されたことで、2001年からは公益社団法人日本建築積算協会が認定する資格制度となりました。

同協会では、建築積算士について、以下のように定義しています。

建築生産過程における工事費の算定並びにこれに付帯する業務に関し、高度な専門知識および技術を有する専門家

引用元:日本建築積算協会:資格の定義について

ちなみに、建築積算士の下位資格には、建築積算士補があります。

建築積算士補も公益社団法人日本建築積算協会認定の民間資格であり、2009年(平成21年)に創設されました。

建築生産過程における工事費の算定等の業務に関して、基礎的知識を有する人に付与される資格です。

建築積算士に関連する記事はこちら

建築積算士の仕事内容

建築積算士の仕事は、大まかに分けると、公共工事と民間工事の2種類があります。

それぞれの仕事内容は以下の通りです。

公共工事

公共工事は、国、都道府県、市区町村などの行政府が橋や道路等のインフラを整備する目的で行われる建設工事のことです。

公共工事では、税金が使われることから、公平性や公正性を保つために、競争入札によって建築工事業者を選定するケースが多い傾向です。

建築工事業者が入札に参加して工事を受注するためには、正確な積算を行ったうえで、建築工事費を算出しなくてはなりません。

そこで活躍するのが建築積算士です。

建築積算士は、設計図や仕様書などの図面を読み取ったり、各経費の構成を正確に把握したりして、すべての工事費の積算業務を担当します。

2025年度の建築積算士試験

建築積算士の資格を取得するためには、公益社団法人日本建築積算協会が主催する検定試験を受けて合格しなければなりません。

受験資格や申込期間などが設けられていますので、受験を検討されている方はよく確認しておきましょう。

ここでは、2025年度の建築積算士試験の概要をご紹介します。

受験資格

建築積算士試験の受験資格は満17歳以上の方です。

年齢の条件を満たしていれば、どなたでも受験可能です。

学歴、職歴などは一切問われません。

ちなみに、2025年度の建築積算士試験では、2008年(平成20年)4月1日以前に生まれた方を受験資格としています。

申込期間

建築積算士試験は、一次試験と二次試験があります。

一次試験の申込期間は、2025年6月2日(月)から9月11日(月)までとなっています。

二次試験の申込期間は、2025年10月1日(水)から12月5日(金)までです。

申込期限に間に合うように、余裕を持って手続きを行うようにしてください。

試験日程

-

一次試験

一次試験日は、2025年10月26日(日)です。

試験時間は、12:50~15:50です。 -

二次試験

二次試験日は、2026年1月25日(日)です。

試験時間は、10:00~17:00です。

受験手数料

受験手数料は、一次試験と二次試験のどちらも27,500円です。

学生会員や建築積算士補が受験する場合は、13,750円です。

なお、二次試験では、今年度の一次試験合格者は受験手数料の支払いが不要となっています。

試験方法と出題範囲

一次試験と二次試験は、それぞれ試験方法や出題範囲が異なっています。

日本建築積算協会が発行している建築積算士ガイドブックから出題されますので、指定の年度以降のものを手に入れて勉強しておきましょう。

一次試験

一次試験の試験時間は3時間です。

問題形式は、四肢択一となっており、全部で50問が出題されます。

出題範囲は、建築積算士ガイドブックの全章です。

二次試験

二次試験は、一次試験の合格者のみ受験できます。

二次試験の試験時間は、短文記述試験が1時間、実技試験が4時間30分です。

短文記述試験は記述式で、問題数は2問あります。

回答を200字以内の短文で記述します。

出題範囲は、建築積算士ガイドブックの第1章~第4章、第9章~第15章となっています。

実技試験は、図面にもとづいた数量の計測・計算、内訳明細の作成です。

問題は、躯体(コンクリート、型枠、鉄筋)、鉄骨、仕上、内訳明細作成・工事費算出の4分野に分かれています。

実技試験の出題範囲は、建築積算士ガイドブックの第5章~第8章、巻末の基準類です。

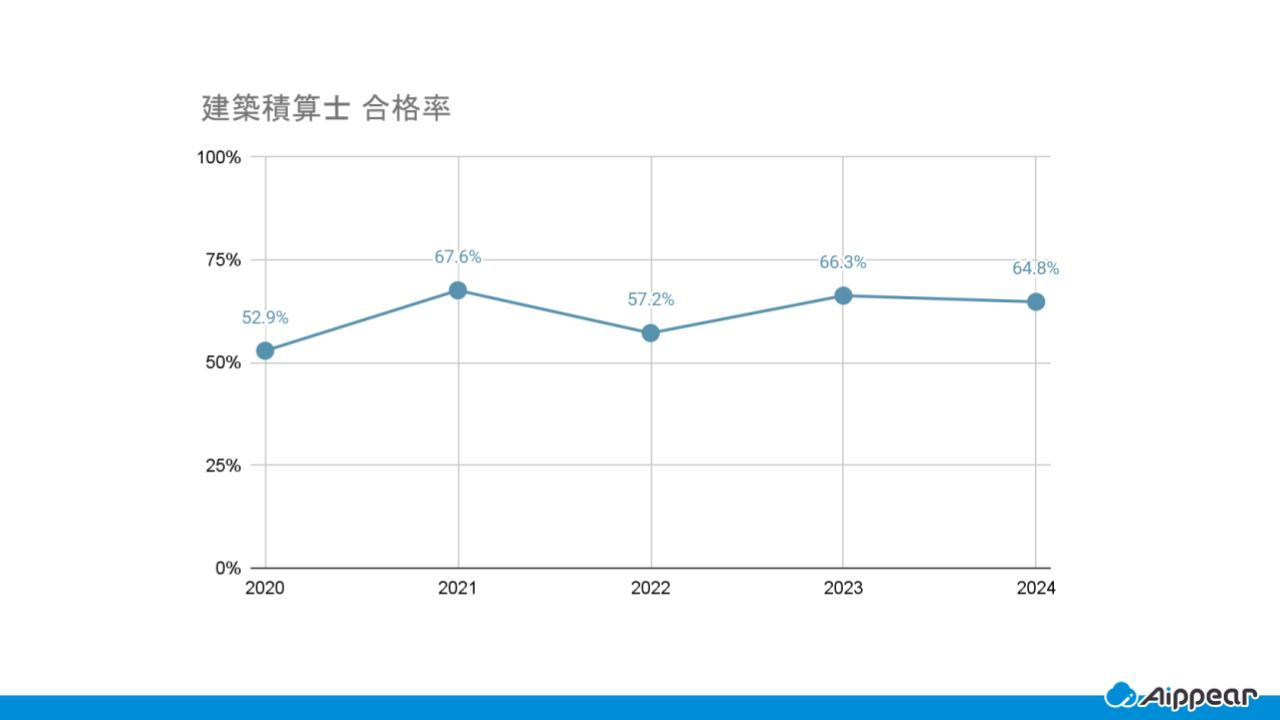

合格率

過去5年間の全国平均の合格率は以下の通りです。

| 年 | 合格率 |

|---|---|

| 2020年 | 52.9% | 2021年 | 67.6% | 2022年 | 57.2% | 2023年 | 66.3% | 2024年 | 64.8% |

2020年から2024年にかけて合格率は上昇しています。

このことから建築積算士の試験が易化していると考えられます。

合格後の手続き

二次試験に合格すると、合格通知書と一緒に登録関連書類が届きます。

必要事項を記入したうえで、3月15日(金)までに登録申請の手続きを済ませておきましょう。

その際には、13,200円(税込)の登録手数料が必要です。

建築積算士のメリット

建築積算士は、建設業界関連の資格の中ではホワイトカラーだと言われている資格です。

建築積算士の資格を取得した人は、建築業界において積算のスペシャリストとして活躍できるでしょう。

キャリアアップや年収アップにもつながっていくかもしれません。

ここでは、建築積算士になるメリットを2つご紹介します。

転職で有利

建築工事の積算業務は、建設業界では欠かせない重要な業務です。

建築積算士の資格を取得しておけば、自分のアピールポイントにできますので、転職活動時に有利となることでしょう。

建設会社、工務店、ハウスメーカーなどへの転職を検討している方にとっては、取得するメリットの多い資格と言えます。

官公庁でも需要がある

官公庁でも、建築積算業務のスペシャリストが求められています。

建築積算士の資格保有者は、官公庁へ転職する際にも有利になる可能性があります。

将来的に官公庁の仕事に携わりたいと考えている方は、建築積算士を取得しておいたほうが良いでしょう。

建築コスト管理士を目指せる

建築積算士の上位資格には、建築コスト管理士があります。

この資格を取得すると、企画や構想から維持、保全、廃棄まで、建築のライフサイクル全般にわたるコストマネジメント業務に携われるようになります。

建築積算士を取得した後は、次のステップとして建築コスト管理士を目指してみるのも良いかもしれません。

建築積算士に関連する記事はこちら

建築積算士に関するよくある質問

ここでは建築積算士に関するよくある質問についてご紹介します。

登録後の研修などはありますか?

登録後はCPD(継続教育)制度があり、研修・講習・セミナー受講が推奨されます。

スキル向上や資格更新にもつながります。

どんな場面で活躍する資格ですか?

主に以下のような職種・現場で活躍しています。

- 建設会社(ゼネコン)での見積・積算部門

- 建築設計事務所でのコスト提案

- 積算事務所や建築コンサルタント

- 発注者側でのコスト検証や監理業務

積算に役立つ!『建築業向け管理システム アイピア』

まとめ

建築積算士は、建築工事の積算を行うスペシャリストです。

資格を取得すれば、公共工事や民間工事の入札の仕事にも関われるようになります。

転職時に有利になりやすい、官公庁でも需要がある、上位資格のステップアップになるといったメリットもあります。

建築積算士になるためには、公益社団法人 日本建築積算協会主催の検定試験に合格することが必要です。

日本建築積算協会の公式サイト上で試験案内の詳細が確認できますので、受験を考えている方は目を通しておくと良いでしょう。

見積の基礎知識に関する記事

- 【建築業】リフォーム工事の見積書の書き方を徹底解説!

- 【建設業向け】見積書に法定福利費を含める場合の作成方法

- 建築業界(リフォーム・工務店向け)の【無料で使える!】見積書エクセルテンプレート集

- 見積書のメールへの返信の仕方とは?例文や注意点を解説!